Publicaciones

Arquitectura y música: idas y vueltas

Agradezco muy sinceramente la invitación a exponer en este encuentro que reúne arquitectura y música. Constituye un honor y también un desafío nada fácil. Ha sido para mí una oportunidad de volver sobre temas que me han ocupado de manera persistente a lo largo de mi carrera. Agréguese a ello también la invaluable oportunidad de conocer un ámbito tan significativo como el de Canarias, que tantos y tan largos lazos ha tenido con Latinoamérica. Explorar las relaciones entre arquitectura y música supone adentrarse en un fascinante conjunto de diálogos e intercambios que dichas artes han sostenido a lo largo de los siglos. Han sido viajes de ida y vuelta; experiencias de fecundación y transformación mutua. Se trata de un territorio imposible de abarcar de manera completa. No esperéis, por tanto, que pueda hacerlo en una presentación breve como esta. Resulta forzoso escoger una ruta para recorrerlo. Yo he escogido, por tanto, visitar algunos tópicos que, por razones de afinidades vocacionales o de obligaciones de trabajo, me resultaban más familiares.

El cuerpo humano ha resultado ser una suerte de intermediario de las relaciones de música y arquitectura. En él residen las capacidades de escuchar y construir, por una parte, pero por la otra ha constituido, en sí mismo, un misterio que desde antiguo se procura descifrar, en la convicción, especialmente evidente en algunos períodos históricos, de que representaba un cosmos en miniatura que resonaba y representaba al universo y a las leyes que lo rigen.

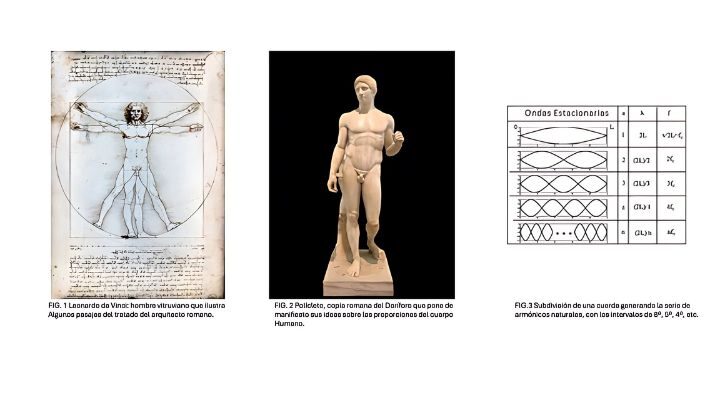

En uno de sus diarios, trazó Leonardo da Vinci (1452-1519) un dibujo de amplísima difusión y hasta de frecuente utilización publicitaria1. Se trata de una pieza de formato pequeño, que constituye un origi- nal esfuerzo por ilustrar algunos pasajes de Los diez libros de Arquitectura de Marco Lucio Vitruvio (c. 80 a. C.- c. 15 a. C.), escrito en el siglo i a. C.2. En ellos, se refería el arquitecto romano a las relaciones proporcionales entre los diversos miembros del cuerpo humano y el modelo que tales relaciones re- presentaban para las obras de arquitectura. El dibujo de Leonardo no se limita a ilustrar la propuesta de Vitruvio, las figuras de cuyo tratado se habían perdido.

Como solía hacerlo, verifica empíricamente y a partir de sus conocimientos anatómicos las relaciones proporcionales establecidas por el arquitecto romano y construye una versión propia y original de ellas. Adicionalmente, idea una fórmula a partir de la cual hacer posible la inscripción del cuerpo humano en el cuadrado y en el círculo, lo que consigue a través de un desplazamiento de brazos y piernas, comprobando un ligero desajuste entre el cuadrado y el círculo.

El notable esfuerzo de Leonardo, que también reconocemos en las ilustraciones que realizó para el De Divina Proportione (1509) de Luca Pacioli (1445-1517), pone en discusión las complejas relaciones existentes entre relaciones numéricas abstractas y el mundo orgánico asociado al crecimiento y al reino biológico al que pertenece la Anatomía. ¿Hasta qué punto se corresponden en realidad? Cada edición del tratado de Vitruvio, entre las muchas que se realizaron a partir del siglo xv, así como otros tratados de Arquitectura se plantearon este mismo problema, pero ciertamente no lo llegaron a resolver con la belleza y la densidad problemática de Leonardo. Por lo general, se trata de ilustraciones, en sentido estricto, que carecen de la dosis de reflexión crítica contenida en el diseño de Leonardo y frecuentemente aplican de manera mecánica las afirmaciones de Vitruvio.

Es más que probable que las ideas planteadas por Vitruvio recogieran una tradición ya larga, proveniente de la cultura y el arte griegos. Al menos, podemos retrotraerlo al Kanon de Polícleto (480-420 a. C.), supuestamente expuesto en un libro, hoy desaparecido, pero que se considera bien representado en algunas de sus obras, específicamente en el Doríforo, una de sus piezas más notables. Polícleto habría establecido en su Kanon una serie de relaciones mensurales entre los diversos miembros del cuerpo. Se ha visto en ello una fórmula para alcanzar una perfección estética, propia de uno de los más clásicos períodos de la escultura griega. Las correspondencias entre las medidas del cuerpo, en una suerte de conmensurabilidad flexible, apuntan a un orden de naturaleza orgánica, a una secreta unidad proveniente de las correspondencias entre ellos. En definitiva, manifiestan la ordenación de su construcción en un sentido más general.